La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi.

La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi.

“L’etichettatura degli alimenti è un argomento che riguarda ogni singola persona in Europa. Tutti vogliamo sapere che cosa c’è nel nostro cibo, da dove viene e come viene preparato”, ha dichiarato Keit Pentus-Rosimannus, il Membro della Corte responsabile dell’audit. “La quantità di informazioni riportate nelle etichette è aumentata nel tempo: ad esempio, in Europa ci sono più di 200 marchi di qualità ecologica, molti dei quali sono utilizzati per i prodotti alimentari. Noi intendiamo valutare se le informazioni fornite rispondano alle esigenze delle persone e consentano loro di prendere la decisione giusta su quel che mangiano”.

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell’UE, quest’ultima deve assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, tutelandone la salute, la sicurezza e gli interessi economici, nonché promuovendone il diritto all’informazione. Il regolamento sulla legislazione alimentare generale stabilisce un quadro di ampio respiro per lo sviluppo della legislazione alimentare a livello sia dell’UE che nazionale. In base al regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori(opens in new window), ogni etichetta sugli alimenti deve contenere una serie di informazioni obbligatorie (riguardanti, ad esempio, gli allergeni, gli ingredienti e la data di scadenza), consentendo al contempo alle imprese alimentari di aggiungere anche informazioni facoltative (ad esempio, etichettatura biologica).

Leggi l’articolo integrale

Fonte: Conte dei Conti Europea

Da anni l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (

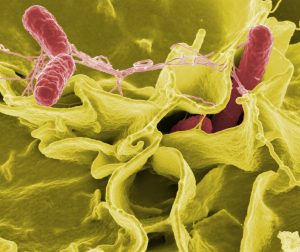

Da anni l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ( Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo

Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere.

La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere. E’ stato recentemente pubblicata dalla Milano University Press la monografia “Valutazione e Comunicazione del rischio“ a cura della Prof.ssa Maria Longeri. Il volume, scritto da specialisti ed esperti della materia, rappresenta una guida per coloro che si avvicinano per la prima volta al tema della valutazione del rischio in sicurezza alimentare. Il testo descrive le metodologie, il corpo normativo, le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare un valutazione e comunicazione del rischio efficace nell’ambito della sicurezza alimentare.

E’ stato recentemente pubblicata dalla Milano University Press la monografia “Valutazione e Comunicazione del rischio“ a cura della Prof.ssa Maria Longeri. Il volume, scritto da specialisti ed esperti della materia, rappresenta una guida per coloro che si avvicinano per la prima volta al tema della valutazione del rischio in sicurezza alimentare. Il testo descrive le metodologie, il corpo normativo, le conoscenze e le competenze necessarie per effettuare un valutazione e comunicazione del rischio efficace nell’ambito della sicurezza alimentare. Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

La vaccinazione preventiva anti-aviaria dovrebbe essere condotta “nelle specie di pollame più sensibili e infettive nelle aree ad alto rischio di trasmissione”. Anche ricorrendo a “somministrazioni multiple”, cioè i richiami.

La vaccinazione preventiva anti-aviaria dovrebbe essere condotta “nelle specie di pollame più sensibili e infettive nelle aree ad alto rischio di trasmissione”. Anche ricorrendo a “somministrazioni multiple”, cioè i richiami. È online

È online  La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi.

La normativa UE prescrive che le informazioni sugli alimenti siano esatte, chiare, di facile comprensione e non fuorvianti. La Corte verificherà con l’audit l’impostazione della politica dell’UE in materia di etichettatura degli alimenti e le azioni intraprese dalla Commissione europea e dagli Stati membri tra il 2011 e il 2023. L’attenzione si concentrerà sugli alimenti preconfezionati. Gli auditor si recheranno anche in tre Stati membri (Belgio, Italia e Lituania) per incontrare i portatori di interessi coinvolti al fine di individuare le buone pratiche e gli aspetti insidiosi.