Nella sua revisione paritetica della valutazione del rischio del glifosato come sostanza attiva, l’EFSA non ha individuato alcuna area di preoccupazione critica in relazione al rischio che esso comporta per l’uomo, gli animali o l’ambiente. Una preoccupazione è definita critica quando riguarda tutti gli usi proposti della sostanza attiva oggetto di valutazione (ad esempio, impiego in pre-semina o post-raccolto, ecc.), impedendone così l’approvazione o il rinnovo.

Nel 2022 l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha effettuato una valutazione dei pericoli posti dal glifosato, in seguito alla quale ha concluso che non soddisfa i criteri scientifici per essere classificato come sostanza cancerogena, mutagena o reprotossica. Ai fini della valutazione del rischio relativo al glifosato a livello di UE, l’EFSA ha utilizzato la classificazione di pericolo dell’ECHA. Eventuali lacune nei dati individuate sono riportate nelle conclusioni dell’EFSA come questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva o questioni rimaste in sospeso.Tra le questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva rientrano la valutazione di una delle impurità presenti nel glifosato, la valutazione del rischio alimentare per i consumatori e la valutazione dei rischi per le piante acquatiche.

Tra le questioni rimaste in sospeso vi sono, tra l’altro, la mancanza di informazioni sulla tossicità di uno dei componenti della formulazione di pesticidi a base di glifosato presentata ai fini della valutazione, informazioni che sono necessarie per portare a termine la valutazione del rischio relativo alla formulazione per gli usi rappresentativi. Per questa formulazione non sono emerse indicazioni di tossicità acuta e genotossicità.

Per quanto riguarda la biodiversità, gli esperti hanno riconosciuto che i rischi associati agli usi rappresentativi del glifosato sono complessi e dipendono da molteplici fattori. Hanno inoltre rilevato la mancanza di metodologie armonizzate e di specifici obiettivi di protezione concordati. Nel complesso, le informazioni disponibili non consentono di trarre conclusioni definitive su questo aspetto della valutazione del rischio e i gestori del rischio possono prendere in considerazione misure di mitigazione.

Per quanto riguarda l’ecotossicologia, il pacchetto di dati ha consentito un approccio conservativo alla valutazione del rischio, che ha identificato un rischio elevato a lungo termine per i mammiferi in 12 dei 23 usi proposti del glifosato.

Trasparenza del processo

«La valutazione del rischio e la revisione paritetica del glifosato sono frutto del lavoro svolto da decine di esperti scientifici dell’EFSA e degli Stati membri nell’ambito di un processo che si è protratto per tre anni. Processo che si basa sulla valutazione di molte migliaia di studi e articoli scientifici, oltre a incorporare i preziosi contributi forniti mediante la consultazione pubblica», ha dichiarato Guilhem de Seze, responsabile del dipartimento «Risk Assessment Production» (formulazione delle valutazioni del rischio) dell’EFSA.

Contesto

Il glifosato è una sostanza chimica utilizzata in diversi erbicidi, il cui impiego in Europa è sottoposto a una severa regolamentazione. Attualmente il periodo di approvazione dell’uso del glifosato nell’UE termina il 15 dicembre 2023. La valutazione del rischio da parte degli Stati membri e la successiva revisione paritetica dell’EFSA sono state eseguite nell’ambito del processo legislativo previsto per il rinnovo dell’approvazione dell’uso del glifosato in Europa.

Prossime fasi e pubblicazione

Le conclusioni dell’EFSA sulla revisione paritetica della valutazione del rischio relativa al glifosato sono state trasmesse in data odierna alla Commissione europea e agli Stati membri per orientare la decisione che sono chiamati ad adottare in merito all’opportunità di mantenere il glifosato nell’elenco dell’UE delle sostanze attive approvate nei prodotti fitosanitari.

Prima della pubblicazione, l’EFSA è tenuta per legge a garantire che tutti i contenuti siano conformi alle norme in materia di protezione dei dati personali e di riservatezza. Come per tutte le revisioni paritetiche delle sostanze attive nei prodotti fitosanitari, e in conformità della legislazione dell’UE sui pesticidi, l’EFSA fornisce i materiali destinati alla pubblicazione al richiedente, il quale ha facoltà di richiedere la riservatezza degli elementi relativi ai dati personali o alle informazioni commercialmente sensibili. I richiedenti non possono richiedere modifiche alle conclusioni o alla valutazione stessa, né presentare informazioni aggiuntive.

Non appena questo processo sarà completato, l’EFSA pubblicherà integralmente le proprie conclusioni unitamente a tutti i documenti di riferimento relativi alla revisione paritetica e alla valutazione del rischio sul proprio sito web. La pubblicazione delle conclusioni è prevista per la fine di luglio 2023 e quella dei documenti di riferimento, che ammontano a diverse migliaia di pagine, è prevista tra la fine di agosto e la metà di ottobre 2023.

Fonte: EFSA

Un nuovo studio pubblicato su Environmental Science & Technology (ES&T) ha rilevato la presenza in imballaggi alimentari di Pfas che non dovrebbero essere presenti al loro interno.

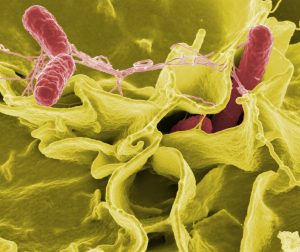

Un nuovo studio pubblicato su Environmental Science & Technology (ES&T) ha rilevato la presenza in imballaggi alimentari di Pfas che non dovrebbero essere presenti al loro interno. L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha chiesto al Gruppo di Esperti scientifici sui Pericoli Biologici (BIOHAZ) di formulare un parere scientifico sulla persistenza dei pericoli microbiologici negli ambienti di produzione e trasformazione di alimenti e mangimi, esclusa la produzione primaria. Nell’ambito di questo mandato, la “persistenza” microbica è stata definita come la capacità di un determinato organismo di stabilirsi in nicchie (o siti di rifugio) all’interno degli ambienti di produzione e trasformazione di alimenti e mangimi per un lungo periodo, nonostante la frequente applicazione di pulizia e disinfezione.

L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha chiesto al Gruppo di Esperti scientifici sui Pericoli Biologici (BIOHAZ) di formulare un parere scientifico sulla persistenza dei pericoli microbiologici negli ambienti di produzione e trasformazione di alimenti e mangimi, esclusa la produzione primaria. Nell’ambito di questo mandato, la “persistenza” microbica è stata definita come la capacità di un determinato organismo di stabilirsi in nicchie (o siti di rifugio) all’interno degli ambienti di produzione e trasformazione di alimenti e mangimi per un lungo periodo, nonostante la frequente applicazione di pulizia e disinfezione. Nel 2016 l’EFSA e l’Autorità spagnola per la sicurezza alimentare hanno finanziato il progetto quadriennale

Nel 2016 l’EFSA e l’Autorità spagnola per la sicurezza alimentare hanno finanziato il progetto quadriennale  Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo

Una ricerca che approfondisce l’adattamento e il comportamento di un importante patogeno alimentare. L’importanza di avanzate tecniche analitiche per comprendere meglio la virulenza del microrganismo La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere.

La gestione dei sedimenti dragati nei porti e nelle lagune deve essere volta ad evitare potenziali impatti sugli ecosistemi marini. È pertanto fondamentale indagare i possibili effetti di miscele complesse di contaminanti chimici presenti nei sedimenti su specie animali che risiedono nelle lagune e nelle aree costiere. Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

Tra gennaio e ottobre del 2023 14 Paesi dell’UE/SEE, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno segnalato 335 casi legati a questo focolaio epidemico.

La valutazione dell’impatto del glifosato sulla salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente non ha evidenziato alcuna area di preoccupazione critica. Nelle conclusioni dell’EFSA sono state riportate alcune lacune nei dati – come questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva o questioni rimaste in sospeso – che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno prendere in considerazione nella prossima fase del processo di rinnovo dell’approvazione. Queste le principali conclusioni della revisione paritetica dell’EFSA sulla valutazione del rischio del glifosato, eseguita dalle autorità di quattro Stati membri (che hanno assunto congiuntamente il ruolo di «Stati membri relatori»).

La valutazione dell’impatto del glifosato sulla salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente non ha evidenziato alcuna area di preoccupazione critica. Nelle conclusioni dell’EFSA sono state riportate alcune lacune nei dati – come questioni che non è stato possibile risolvere in via definitiva o questioni rimaste in sospeso – che la Commissione europea e gli Stati membri dovranno prendere in considerazione nella prossima fase del processo di rinnovo dell’approvazione. Queste le principali conclusioni della revisione paritetica dell’EFSA sulla valutazione del rischio del glifosato, eseguita dalle autorità di quattro Stati membri (che hanno assunto congiuntamente il ruolo di «Stati membri relatori»). E’ stato aggiornato dal Ministero della Salute il documento di lavoro sulla “Valutazione tossicologica miscele di micotossine 2022-23 – Raccomandazioni CNSA”

E’ stato aggiornato dal Ministero della Salute il documento di lavoro sulla “Valutazione tossicologica miscele di micotossine 2022-23 – Raccomandazioni CNSA”