Prorogato l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per alcuni alimenti

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 19 dicembre 2023, viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per alcune categorie di prodotti alimentari.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto 19 dicembre 2023, viene prorogata fino al 31 dicembre 2024 l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per alcune categorie di prodotti alimentari.

Il provvedimento, che recepisce le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 dicembre 2023, n. 178, riguarda nello specifico:

- Carne suina fresca e trasformata: obbligatorio indicare l’origine della materia prima e il luogo di allevamento e di macellazione.

- Latte e prodotti lattiero-caseari: obbligatorio indicare l’origine della materia prima, ovvero il Paese di mungitura e di trasformazione.

- Pasta di semola di grano duro: obbligatorio indicare l’origine del grano duro.

- Riso: obbligatorio indicare l’origine del riso.

- Pomodoro trasformato: obbligatorio indicare l’origine del pomodoro.

La proroga, disposta in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sull’etichettatura degli alimenti, mira a:

- Garantire la continuità informativa ai consumatori che apprezzano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti alimentari.

- Valorizzare le produzioni nazionali di qualità, tutelando i consumatori da possibili pratiche ingannevoli.

- Sostenere le filiere agroalimentari italiane.

Fonte: Food&Tech

Con il climate change e la globalizzazione, in Europa crescono le infezioni veicolate dalle zanzare. “Gli ultimi dati di Unione europea/Spazio economico europeo mostrano una continua tendenza al rialzo per i casi di Dengue importati”, ma anche “un numero crescente di focolai locali di West Nile e Dengue”, comunica l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Con l’estate alle porte suona chiaro il monito di Andrea Ammon, direttrice uscente dell’agenzia: “In Europa stiamo già osservando come il cambiamento climatico stia creando condizioni più favorevoli alla diffusione di zanzare in aree precedentemente non colpite, con più persone infettate da malattie come la Dengue. E l’aumento dei viaggi internazionali dai Paesi dove la Dengue è endemica – avverte – accrescerà il rischio di casi importati e, inevitabilmente, anche quello di epidemie locali. Le misure di protezione personale combinate con interventi per il controllo degli insetti vettori, l’individuazione precoce dei casi, la sorveglianza tempestiva, ulteriori attività di ricerca e di sensibilizzazione – raccomanda Ammon – sono fondamentali nelle aree d’Europa più a rischio”.

Con il climate change e la globalizzazione, in Europa crescono le infezioni veicolate dalle zanzare. “Gli ultimi dati di Unione europea/Spazio economico europeo mostrano una continua tendenza al rialzo per i casi di Dengue importati”, ma anche “un numero crescente di focolai locali di West Nile e Dengue”, comunica l’Ecdc, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Con l’estate alle porte suona chiaro il monito di Andrea Ammon, direttrice uscente dell’agenzia: “In Europa stiamo già osservando come il cambiamento climatico stia creando condizioni più favorevoli alla diffusione di zanzare in aree precedentemente non colpite, con più persone infettate da malattie come la Dengue. E l’aumento dei viaggi internazionali dai Paesi dove la Dengue è endemica – avverte – accrescerà il rischio di casi importati e, inevitabilmente, anche quello di epidemie locali. Le misure di protezione personale combinate con interventi per il controllo degli insetti vettori, l’individuazione precoce dei casi, la sorveglianza tempestiva, ulteriori attività di ricerca e di sensibilizzazione – raccomanda Ammon – sono fondamentali nelle aree d’Europa più a rischio”. Nel 2022, nell’Ue/See sono stati confermati 765 casi di leptospirosi, con un tasso di notifica di 0,18 casi ogni 100.000 abitanti. I tassi più elevati sono stati segnalati nei maschi tra 45 e 64 anni e nelle donne tra 15 e 24 anni. Mentre la Francia ha registrato il maggior numero di casi con 596 segnalazioni e 245 conferme (0,36 casi ogni 100.000 abitanti), in Italia il trend è in discesa con soli 8 casi confermati nel 2022. Questi i dati dell’ultimo rapporto appena pubblicato dall’Ecdc.

Nel 2022, nell’Ue/See sono stati confermati 765 casi di leptospirosi, con un tasso di notifica di 0,18 casi ogni 100.000 abitanti. I tassi più elevati sono stati segnalati nei maschi tra 45 e 64 anni e nelle donne tra 15 e 24 anni. Mentre la Francia ha registrato il maggior numero di casi con 596 segnalazioni e 245 conferme (0,36 casi ogni 100.000 abitanti), in Italia il trend è in discesa con soli 8 casi confermati nel 2022. Questi i dati dell’ultimo rapporto appena pubblicato dall’Ecdc. Comunicato Stampa N°31/2024

Comunicato Stampa N°31/2024  A dettare il comportamento alimentare il fatto di considerare il cibo come il prodotto della fatica, per quanto riguarda l’Italia, e l”attuazione di politiche ambientali in Germania.

A dettare il comportamento alimentare il fatto di considerare il cibo come il prodotto della fatica, per quanto riguarda l’Italia, e l”attuazione di politiche ambientali in Germania. Insetti, krill, biomassa microbica, micoproteine, funghi o piante come i piselli o la colza… Si chiamano Alternative Protein Food (APF), e sono un’infinità di alimenti realizzati a partire da fonti proteiche diverse da quelle classiche come le carni o i pesci degli allevamenti e dagli impianti di acquacoltura intensiva. La loro presenza è già una realtà, e lo sarà sempre di più, dal momento che il cambiamento climatico sta stravolgendo le filiere alimentari, e rendendo necessario e urgente da una parte l’abbandono o il forte ridimensionamento delle pratiche intensive, dall’altra lo sfruttamento di fonti proteiche a basso impatto ambientale.

Insetti, krill, biomassa microbica, micoproteine, funghi o piante come i piselli o la colza… Si chiamano Alternative Protein Food (APF), e sono un’infinità di alimenti realizzati a partire da fonti proteiche diverse da quelle classiche come le carni o i pesci degli allevamenti e dagli impianti di acquacoltura intensiva. La loro presenza è già una realtà, e lo sarà sempre di più, dal momento che il cambiamento climatico sta stravolgendo le filiere alimentari, e rendendo necessario e urgente da una parte l’abbandono o il forte ridimensionamento delle pratiche intensive, dall’altra lo sfruttamento di fonti proteiche a basso impatto ambientale. Quali sono i Paesi in cui l’assunzione di microplastiche è più elevata? Come fare a determinarlo? Che la plastica e, quindi, le particelle derivanti dalla sua degradazione (di dimensioni micro e nano) siano ubiquitarie, nel mondo, lo si è capito da tempo. Tuttavia, lo studio appena pubblicato su

Quali sono i Paesi in cui l’assunzione di microplastiche è più elevata? Come fare a determinarlo? Che la plastica e, quindi, le particelle derivanti dalla sua degradazione (di dimensioni micro e nano) siano ubiquitarie, nel mondo, lo si è capito da tempo. Tuttavia, lo studio appena pubblicato su  La presenza del vermocane (Hermodice carunculata), noto anche come verme di fuoco, nel Mar Tirreno e nel Mar Adriatico sta aumentando a causa del riscaldamento globale. Un progetto di ricerca a Milazzo mira a contrastarne la diffusione e a proteggere l’industria ittica, l’ecosistema marino e la sicurezza umana.

La presenza del vermocane (Hermodice carunculata), noto anche come verme di fuoco, nel Mar Tirreno e nel Mar Adriatico sta aumentando a causa del riscaldamento globale. Un progetto di ricerca a Milazzo mira a contrastarne la diffusione e a proteggere l’industria ittica, l’ecosistema marino e la sicurezza umana. L’Ema ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea per Ixchiq, il primo vaccino nell’Ue per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 18 anni contro la chikungunya.

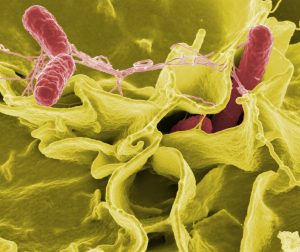

L’Ema ha raccomandato il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione Europea per Ixchiq, il primo vaccino nell’Ue per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 18 anni contro la chikungunya. Il Centro di referenza nazionale per le salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), in collaborazione con la Regione del Veneto, ha redatto un protocollo per la gestione dei focolai di salmonellosi, negli allevamenti di bovine da latte, causati da Salmonella Typhimurium, inclusa la variante monofasica, Salmonella Dublin e Salmonella Enteritidis.

Il Centro di referenza nazionale per le salmonellosi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), in collaborazione con la Regione del Veneto, ha redatto un protocollo per la gestione dei focolai di salmonellosi, negli allevamenti di bovine da latte, causati da Salmonella Typhimurium, inclusa la variante monofasica, Salmonella Dublin e Salmonella Enteritidis.