La FAO indica la strada per prodotti animali a basse emissioni di carbonio per sostenere l’alimentazione e i mezzi di sussistenza rurali

Il settore zootecnico è un pilastro per la sicurezza alimentare e il sostentamento rurale e la comunità internazionale deve collaborare per garantire il suo potenziale contributo allo sviluppo sostenibile, ha dichiarato oggi il Direttore Generale della FAO, Jose Graziano da Silva, intervenendo al 10° Forum mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura che si è tenuto a Berlino dal 18 al 20 gennaio.

La FAO stima che oltre la metà dei poveri delle zone rurali del mondo siano piccoli allevatori e pastori. Tra i più poveri tra i poveri, essi dipendono dal bestiame per il proprio sostentamento.

Mentre i prodotti animali danno un grande contributo alla nutrizione e alla lotta contro la povertà, comportano anche impatti eccessivi sul clima e sull’ambiente e la salute degli animali è sempre più critica per la salute umana, ha affermato al 10mo Forum Globale per l’alimentazione e l’agricoltura di Berlino.

Bestiame e mezzi di sussistenza

Poiché la domanda di carne e di altri prodotti animali cresce in modo robusto, specialmente nei paesi in via di sviluppo, la questione dell’equità e di una distribuzione efficiente assume un’importanza crescente.

Più della metà dei poveri rurali del mondo fanno affidamento sul bestiame e devono essere dotati di competenze, conoscenze e tecnologie adeguate per partecipare e beneficiare di quella crescita piuttosto che “messi da parte espandendo grandi operazioni ad alta intensità di capitale“, ha affermato Graziano da Silva.

L’aumento del consumo di prodotti animali migliorerà la nutrizione, specialmente quella dei bambini piccoli nei paesi in via di sviluppo, la cui crescita cognitiva e fisica richiede micronutrienti cruciali come lo zinco e il ferro, senza dire che anche il consumo eccessivo comporta rischi. “Dobbiamo concentrarci su diete sane ed equilibrate“, ha detto.

Ha poi osservato che fonti alternative di proteine - come pesce e legumi – sono disponibili e dovrebbero essere esplorate.

Abbassare l’impronta di carbonio

Poiché il bestiame genera più gas serra rispetto ad altre fonti alimentari – circa il 14,5% di tutte le emissioni antropogeniche – l’espansione del settore pone sfide alla biodiversità, accesso sostenibile all’acqua e, in particolare, agli obiettivi dell’Accordo di Parigi di limitare il modo in cui stanno aumentando le temperature medie globali.

Tuttavia, “è possibile raggiungere un settore zootecnico a basse emissioni di carbonio“, ha detto Graziano da Silva, sottolineando che le stime della FAO potrebbero rapidamente ridursi del 20-30% in tutti i sistemi di produzione adottando pratiche di allevamento note come pascolo rigenerativo, selezione del foraggio e migliore riciclaggio di sostanze nutritive ed energia dai rifiuti animali. Una migliore gestione dei pascoli e la capacità di immagazzinare il carbonio e la salute dei loro terreni è anche essenziale per aumentare la produzione zootecnica e non aver bisogno di ulteriori deforestazioni, ha aggiunto.

“Con pratiche migliori e rispettose del clima, possiamo rapidamente creare catene di approvvigionamento di bestiame più sostenibili e più “verdi “, ha affermato Graziano da Silva. Il quale ha poi esortato a cogliere l’opportunità dopo il vertice sul clima COP23, tenutosi l’anno scorso a Bonn, che ha indicato specificatamente di fare del miglioramento della gestione degli allevamenti una priorità.

La salute animale

Graziano da Silva si è inoltre concentrato sui problemi di salute animale, avvertendo che “l’emergenza di malattie si intensificherà nei prossimi anni, in quanto l’aumento delle temperature favorisce la proliferazione degli insetti“.

Le malattie zoonotiche con potenziale pandemico – come alcuni ceppi di influenza aviaria -“rappresentano una grande minaccia per le persone, gli animali e l’ambiente“.

La FAO ha una lunga esperienza nell’affrontare le malattie animali transfrontaliere, avendo tra l’altro guidato con successo l’eradicazione della peste bovina e una nuova campagna globale per sradicare la peste dei piccoli ruminanti.

La FAO riconosce anche la necessità di affrontare la resistenza antimicrobica (AMR), una grave minaccia per la salute umana esacerbata dall’abuso, dall’uso eccessivo o non necessario di antibiotici nel bestiame, che a livello mondiale consumano il triplo della quantità di antibiotici utilizzata dagli esseri umani.

Il Direttore Generale ha sottolineato che la FAO raccomanda l’immediata cessazione dell’uso di farmaci antimicrobici per promuovere la crescita animale. I farmaci antimicrobici dovrebbero essere utilizzati solo per curare malattie e alleviare sofferenze inutili, ha ricordato Graziano da Silva, mentre si dovrebbe ricorrere al loro uso preventivo solo in gravi circostanze. La FAO sta aiutando molti paesi a sviluppare e attuare piani d’azione nazionali in materia di AMR.

Dati e cifre: Modellare il futuro della zootecnia (in inglese)

Fonte: FAO

Gli investimenti in conservazione fatti da 109 paesi in un decennio hanno ridotto il declino di biodiversità a livello globale del 29 per cento rispetto all’andamento previsto. Con una più attenta allocazione delle risorse potrebbe bastare lo 0,01 per cento del PIL globale per arrestare la drammatica perdita di specie animali e vegetali attualmente in corso.

Gli investimenti in conservazione fatti da 109 paesi in un decennio hanno ridotto il declino di biodiversità a livello globale del 29 per cento rispetto all’andamento previsto. Con una più attenta allocazione delle risorse potrebbe bastare lo 0,01 per cento del PIL globale per arrestare la drammatica perdita di specie animali e vegetali attualmente in corso. E’ stato pescato a Molfetta un altro esemplare di pesce palla maculato, specie altamente tossico al consumo. A riconoscerlo un cittadino che ha immediatamente provveduto ad informare il pescatore della sua pericolosità, evitandone così l’immissione nel mercato, e a comunicarlo ai ricercatori.

E’ stato pescato a Molfetta un altro esemplare di pesce palla maculato, specie altamente tossico al consumo. A riconoscerlo un cittadino che ha immediatamente provveduto ad informare il pescatore della sua pericolosità, evitandone così l’immissione nel mercato, e a comunicarlo ai ricercatori.

Gli insetti contengono molte proteine, possono essere allevati producendo un minore impatto sulle risorse naturali rispetto agli allevamenti tradizionali e in enormi quantità. Non esistono tuttavia regolamenti chiari per introdurli nella nostra catena alimentare e persistono gli ostacoli alla loro diffusione – i risultati di un progetto dell’UE stanno aiutando a costruire un quadro generale.

Gli insetti contengono molte proteine, possono essere allevati producendo un minore impatto sulle risorse naturali rispetto agli allevamenti tradizionali e in enormi quantità. Non esistono tuttavia regolamenti chiari per introdurli nella nostra catena alimentare e persistono gli ostacoli alla loro diffusione – i risultati di un progetto dell’UE stanno aiutando a costruire un quadro generale. In che modo i cambiamenti climatici toccano la sicurezza alimentare, la salute degli animali e quella delle piante? Essere preparati alle future sfide per la sicurezza alimentare è parte integrante del lavoro dell’EFSA. Dateci una mano rispondendo a un breve sondaggio entro il 7 marzo!

In che modo i cambiamenti climatici toccano la sicurezza alimentare, la salute degli animali e quella delle piante? Essere preparati alle future sfide per la sicurezza alimentare è parte integrante del lavoro dell’EFSA. Dateci una mano rispondendo a un breve sondaggio entro il 7 marzo!

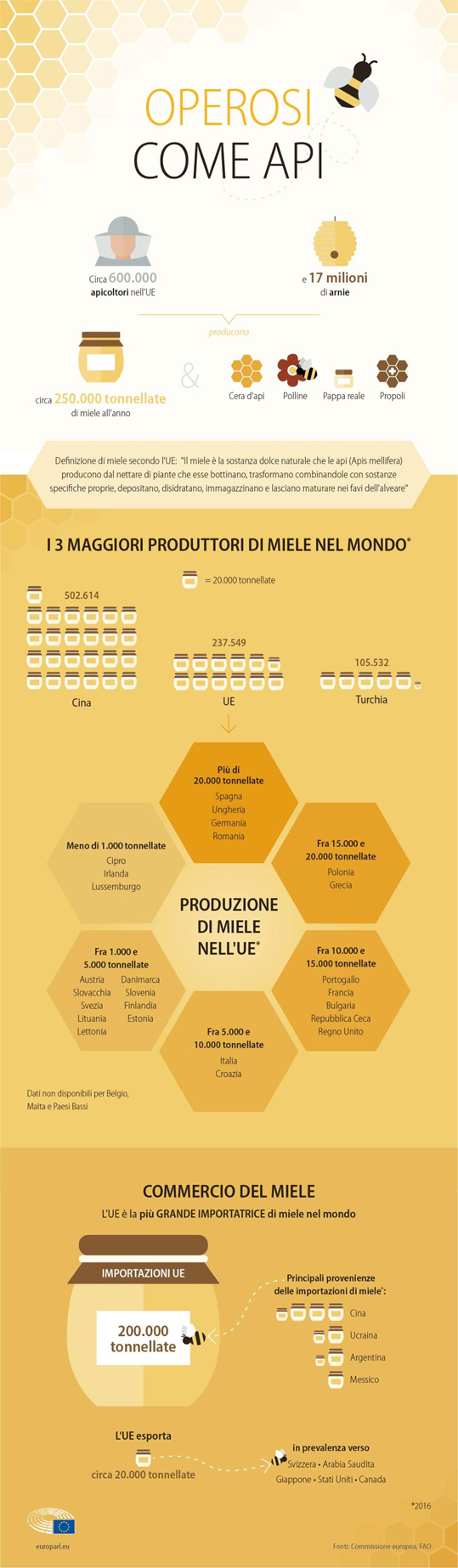

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul declino delle api, farfalle e altri insetti impollinatori al fine di dare impulso all’

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul declino delle api, farfalle e altri insetti impollinatori al fine di dare impulso all’ L’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), in collaborazione l’Università di Scienze gastronomiche (UNISG) di Pollenzo, propone un questionario anonimo sulla percezione delle meduse come possibile fonte alimentare.

L’Istituto di scienze delle produzioni alimentari (Ispa-Cnr), in collaborazione l’Università di Scienze gastronomiche (UNISG) di Pollenzo, propone un questionario anonimo sulla percezione delle meduse come possibile fonte alimentare. Si è appena conclusa una visita di due giorni a Roma da parte di una delegazione dell’EFSA che ha preso parte a una conferenza internazionale da titolo “L’onere delle micotossine sulla salute umana e animale” organizzata congiuntamente dal Ministero della Salute, dall’Istituto nazionale di sanità (ISS) e dall’EFSA. Tra gli oratori anche rappresentanti della Commissione europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Si è appena conclusa una visita di due giorni a Roma da parte di una delegazione dell’EFSA che ha preso parte a una conferenza internazionale da titolo “L’onere delle micotossine sulla salute umana e animale” organizzata congiuntamente dal Ministero della Salute, dall’Istituto nazionale di sanità (ISS) e dall’EFSA. Tra gli oratori anche rappresentanti della Commissione europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.