Un nuovo studio ha rilevato che i prodotti alimentari collegati al loro luogo di origine sono economicamente e socialmente vantaggiosi per le aree rurali da cui provengono e promuovono lo sviluppo sostenibile.

Un nuovo studio ha rilevato che i prodotti alimentari collegati al loro luogo di origine sono economicamente e socialmente vantaggiosi per le aree rurali da cui provengono e promuovono lo sviluppo sostenibile.

I prodotti alimentari registrati con un’etichetta d’indicazione geografica vantano a livello mondiale un valore commerciale annuale di oltre 50 miliardi di dollari. Tali prodotti hanno caratteristiche, qualità e reputazioni specifiche derivanti dalla loro origine geografica.

Lo studio Rafforzamento dei sistemi alimentari sostenibili attraverso le indicazioni geografiche condotto dalla FAO e dalla Banca europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, analizza l’impatto economico della registrazione dell’indicazione geografica in nove studi di casi: il caffè colombiano, il tè Darjeeling (India), il cavolo Futog (Serbia), il caffè Kona (Stati Uniti), il formaggio Manchego (Spagna), il pepe Penja (Camerun), lo zafferano Taliouine (Marocco), il formaggio Tête de Moine (Svizzera) e il vino Vale dos Vinhedos (Brasile).

In tutti e nove i casi, la registrazione legata all’origine ha sostanzialmente aumentato il prezzo del prodotto finale, con un valore aggiunto compreso tra il 20% e il 50%. Uno dei motivi è che i consumatori identificano caratteristiche uniche – come gusto, colore, consistenza e qualità – in prodotti con lo status d’indicazione geografica, e come tali sono disposti a pagare prezzi più alti.

“Le indicazioni geografiche sono un approccio alla produzione alimentare e ai sistemi di marketing che pongono considerazioni sociali, culturali e ambientali al centro della catena di valore”, ha affermato Emmanuel Hidier, Economista del Centro investimenti della FAO. “Possono essere un percorso per lo sviluppo sostenibile delle comunità rurali promuovendo prodotti di qualità, rafforzando le catene di valore e migliorando l’accesso a mercati più remunerativi“.

Lo studio di casi: il pepe Penja e il cavolo Futog

Nel caso del pepe Penja, un pepe bianco coltivato nel terreno vulcanico della Valle Penja in Camerun – il primo prodotto africano a ricevere un’etichetta geografica – la registrazione ha contribuito a far aumentare di sei volte il reddito degli agricoltori locali.

“Il processo – dall’impostazione degli standard alla registrazione e alla promozione – ha avvantaggiato non solo gli agricoltori locali, ma l’intera area locale in termini di entrate, produttività, crescita di altre industrie connesse e, soprattutto, l’inclusione di tutte le parti interessate“, ha affermato Emmanuel Nzenowo, dell’associazione dei produttori del pepe Penja.

La denominazione d’origine per il cavolo Futog, coltivato nelle fertili pianure lungo il Danubio, nel nord della Serbia, ha fornito a una piccola comunità di coltivatori un aumento sostanziale dei redditi negli ultimi anni, con alcuni agricoltori che hanno ottenuto un aumento del 70% del prezzo di vendita.

“A partire dalla registrazione del prodotto, i produttori locali hanno iniziato a lavorare più strettamente insieme e questo ha contribuito a proteggere la qualità unica del cavolo Futog e la sua tradizione agricola. Ha anche contribuito a difenderne il nome e la reputazione, di cui in passato si era spesso abusato“, ha dichiarato Miroljub Jankovic della Futog Cabbage Association.

Non solo per ragioni economiche: si collegano prodotti, luoghi e persone

La registrazione di prodotti legati al loro luogo di origine ha implicazioni che vanno ben oltre i guadagni economici. I produttori e i trasformatori locali al centro del processo di registrazione contribuiscono a rendere i sistemi alimentari più inclusivi e più efficienti. Insieme, i produttori sviluppano le qualità specifiche del prodotto e promuovono e proteggono l’etichetta di origine. La creazione di tali etichette stimola anche il dialogo tra settore pubblico e privato, con le autorità pubbliche spesso strettamente associate al processo di registrazione e certificazione.

“Nelle nostre regioni vicine all’unione Europea c’è un forte interesse per la denominazione d’origine controllata da parte dei governi, che possono vedere in che misura hanno innescato uno sviluppo rurale positivo in paesi come la Francia e l’Italia“, ha dichiarato Natalya Zhukova, Direttrice della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, responsabile del settore agroalimentare. “Ora, i nostri clienti agroindustriali nei settori della vendita al dettaglio e della trasformazione sono anche interessati a sostenere i processi e i mercati della denominazione d’origine in quanto possono vedere che i consumatori nei mercati locali e in quelli dell’UE sono interessati all’origine e alla qualità del cibo“.

Trovare il giusto equilibrio

La registrazione dell’indicazione geografica protetta segue le leggi e i regolamenti definiti da ciascun paese. A livello internazionale, le etichette sono regolamentate e protette ai sensi dell’accordo TRIPs, un accordo multilaterale sui diritti di proprietà intellettuale riconosciuto da tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio.

Lo studio riconosce un numero di ostacoli che i produttori devono prendere in considerazione prima di richiedere un’etichetta di origine. Ad esempio, alcuni produttori su piccola scala o tradizionali potrebbero rimanerne esclusi se le specifiche del prodotto sono eccessivamente industrializzate o se sono onerose in settori come l’imballaggio.

Il rapporto sottolinea inoltre che deve essere preso in considerazione l’impatto ambientale e le specifiche devono includere requisiti per proteggersi dal sovra-sfruttamento delle risorse naturali.

Uno strumento per lo sviluppo sostenibile

“I legami unici di questi prodotti con le risorse naturali e culturali delle aree di provenienza li rendono uno strumento utile per il progresso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, in particolare preservando un patrimonio alimentare e contribuendo a diete sane”, ha affermato Florence Tartanac, Funzionario senior della Divisione FAO Nutrizione e Sistemi Alimentari.

La FAO e la EBRD hanno lavorato insieme per sostenere i produttori e le autorità locali nello sviluppo di prodotti d’indicazione geografica sostenibile in paesi come Montenegro, Serbia e Turchia. La FAO collabora anche con altri partner per promuovere prodotti basati sulla denominazione d’origine in Afghanistan, Benin e Tailandia, tra gli altri.

Fonte: Fao

Il Comitato permanente dell’Ue su piante, animali, cibi e mangimi (Paff) ha approvato il 27 aprile la proposta della Commissione europea di estendere il campo d’applicazione del divieto parziale di tre pesticidi della classe dei “neonicotinoidi” (Imidacloprid, Clothianidin e Thiamethoxam) dannosi per le api, proibendone ogni uso esterno nel territorio dell’Unione.

Il Comitato permanente dell’Ue su piante, animali, cibi e mangimi (Paff) ha approvato il 27 aprile la proposta della Commissione europea di estendere il campo d’applicazione del divieto parziale di tre pesticidi della classe dei “neonicotinoidi” (Imidacloprid, Clothianidin e Thiamethoxam) dannosi per le api, proibendone ogni uso esterno nel territorio dell’Unione. E’ stato identificato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana il platelminta Obama nungara, specie aliena invasiva.

E’ stato identificato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lazio e Toscana il platelminta Obama nungara, specie aliena invasiva. Un nuovo studio ha rilevato che i prodotti alimentari collegati al loro luogo di origine sono economicamente e socialmente vantaggiosi per le aree rurali da cui provengono e promuovono lo sviluppo sostenibile.

Un nuovo studio ha rilevato che i prodotti alimentari collegati al loro luogo di origine sono economicamente e socialmente vantaggiosi per le aree rurali da cui provengono e promuovono lo sviluppo sostenibile. Negli ultimi decenni il numero di api mellifere, api selvatiche e altri impollinatori è diminuito in Europa. Parassiti, patogeni, pesticidi e cambiamenti climatici hanno tutti portato la mortalità delle api a livelli preoccupanti. Attualmente, l’Europa ha circa 13 milioni di colonie di api mellifere in meno rispetto al fabbisogno di un’adeguata impollinazione delle colture.

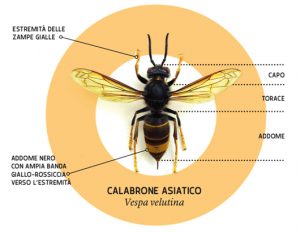

Negli ultimi decenni il numero di api mellifere, api selvatiche e altri impollinatori è diminuito in Europa. Parassiti, patogeni, pesticidi e cambiamenti climatici hanno tutti portato la mortalità delle api a livelli preoccupanti. Attualmente, l’Europa ha circa 13 milioni di colonie di api mellifere in meno rispetto al fabbisogno di un’adeguata impollinazione delle colture. Con i primi tepori primaverili si risveglia anche la Vespa velutina o Calabrone asiatico, un insetto alieno invasivo originario dell’Asia sud-orientale predatore di api e altri impollinatori che provoca gravi danni all’apicoltura e alla biodiversità.

Con i primi tepori primaverili si risveglia anche la Vespa velutina o Calabrone asiatico, un insetto alieno invasivo originario dell’Asia sud-orientale predatore di api e altri impollinatori che provoca gravi danni all’apicoltura e alla biodiversità. Il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, ha sollecitato sistemi alimentari più sani e sostenibili e ha dichiarato che l’agro-ecologia può contribuire a una tale trasformazione. L’appello è stato lanciato nell’intervento di apertura al

Il Direttore Generale della FAO, José Graziano da Silva, ha sollecitato sistemi alimentari più sani e sostenibili e ha dichiarato che l’agro-ecologia può contribuire a una tale trasformazione. L’appello è stato lanciato nell’intervento di apertura al  I dati prodotti dallo studio sui Pfas in varie matrici alimentari presentati alla stampa il 16 novembre scorso forniscono spunti di approfondimento per la contaminazione ambientale dei suoli agricoli, e per l’apporto di Pfoa da parte di alimenti solidi, di origine animale.

I dati prodotti dallo studio sui Pfas in varie matrici alimentari presentati alla stampa il 16 novembre scorso forniscono spunti di approfondimento per la contaminazione ambientale dei suoli agricoli, e per l’apporto di Pfoa da parte di alimenti solidi, di origine animale.

I deputati esortano l’UE e gli Stati membri a investire maggiormente nella protezione della salute delle api, nella lotta contro l’adulterazione del miele e nel sostegno agli apicoltori.

I deputati esortano l’UE e gli Stati membri a investire maggiormente nella protezione della salute delle api, nella lotta contro l’adulterazione del miele e nel sostegno agli apicoltori. La Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare dell’Unione europea ha pubblicato la relazione sulla missione conoscitiva n°2017-6006 condotta in Italia dal 3 all’11 maggio 2017 sull’attuazione di misure intese a realizzare l’uso sostenibile di pesticidi stabilite ai sensi della

La Direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare dell’Unione europea ha pubblicato la relazione sulla missione conoscitiva n°2017-6006 condotta in Italia dal 3 all’11 maggio 2017 sull’attuazione di misure intese a realizzare l’uso sostenibile di pesticidi stabilite ai sensi della