La Commissione Ue attua il piano d’azione per l’economia circolare

Tutte le 54 azioni previste dal piano varato nel 2015 sono state attuate o sono in fase di attuazione. Ciò contribuirà a rafforzare la competitività dell’Europa, a modernizzare la sua economia e la sua industria per creare posti di lavoro, a proteggere l’ambiente e a generare una crescita sostenibile.

Tutte le 54 azioni previste dal piano varato nel 2015 sono state attuate o sono in fase di attuazione. Ciò contribuirà a rafforzare la competitività dell’Europa, a modernizzare la sua economia e la sua industria per creare posti di lavoro, a proteggere l’ambiente e a generare una crescita sostenibile.

La Commissione europea ha pubblicato oggi una relazione completa sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare adottato nel dicembre 2015. La relazione presenta i principali risultati dell’attuazione del piano d’azione e delinea le sfide aperte per spianare la strada verso un’economia circolare competitiva e a impatto climatico zero, in cui la pressione sulle risorse naturali e di acqua dolce e sugli ecosistemi sia ridotta al minimo. I risultati presentati nella relazione saranno discussi durante la conferenza annuale delle parti interessate dell’economia circolare, che si terrà a Bruxelles il 6 e il 7 marzo.

Frans Timmermans, primo vicepresidente responsabile per lo sviluppo sostenibile, ha dichiarato: “L’economia circolare è fondamentale per immettere la nostra economia su un percorso sostenibile e per realizzare gli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile. Questa relazione mostra che l’Europa sta aprendo la strada al resto del mondo. Allo stesso tempo occorre fare di più per fare in modo che l’aumento della nostra prosperità avvenga entro i limiti del pianeta e per trovare l’anello mancante dell’economia circolare, in modo da evitare di sprecare le nostre preziose risorse.”

Jyrki Katainen, vicepresidente responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “Questa relazione è molto incoraggiante Essa dimostra che l’Europa è sulla buona strada per generare investimenti e creare posti di lavoro e nuove imprese. Il futuro potenziale di crescita sostenibile è enorme e l’Europa è sicuramente il luogo migliore in cui un settore industriale rispettoso dell’ambiente possa crescere. Questo successo è il risultato della collaborazione tra portatori d’interessi e responsabili decisionali europei.”

Passaggio dall’economia lineare all’economia circolare

A distanza di tre anni dalla sua adozione, il piano d’azione per l’economia circolare può essere considerato pienamente completato. Le 54 azioni previste dal piano sono state attuate o sono in fase di attuazione. Secondo le conclusioni della relazione, l’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare ha accelerato la transizione verso un’economia circolare in Europa, che a sua volta ha contribuito a riportare l’UE su un percorso favorevole all’aumento dell’occupazione. Nel 2016 oltre quattro milioni di lavoratori hanno trovato impiego nei settori attinenti all’economia circolare, il 6 % in più rispetto al 2012.

La circolarità ha inoltre schiuso nuove opportunità commerciali, dato origine a nuovi modelli di impresa e sviluppato nuovi mercati, sia all’interno che all’esterno dell’UE. Nel 2016 le attività circolari come la riparazione, il riutilizzo o il riciclaggio hanno generato quasi 147 miliardi di euro di valore aggiunto, registrando investimenti pari a circa 17,5 miliardi di euro.

Strategia dell’UE per la plastica

La strategia dell’UE per la plastica nell’economia circolare è il primo quadro strategico a livello dell’UE che adotta un approccio basato sul ciclo di vita dei singoli materiali al fine di integrare le attività di progettazione circolare, utilizzo, riutilizzo e riciclaggio nelle catene del valore della plastica. La strategia delinea una visione chiara e comprensiva di obiettivi quantificati a livello dell’UE – che prevedono, tra l’altro, la riutilizzabilità o riciclabilità entro il 2030 di tutti gli imballaggi di plastica immessi sul mercato dell’UE.

Per stimolare il mercato della plastica riciclata, la Commissione ha avviato una campagna di impegno volontario in materia di plastica riciclata. Settanta imprese hanno già assunto impegni, grazie ai quali il mercato della plastica riciclata crescerà almeno del 60 % entro il 2025. Tuttavia, vi è ancora uno scarto tra l’offerta e la domanda di plastica riciclata. Per colmarlo, la Commissione ha lanciato l’alleanza circolare sulle materie plastiche dei principali portatori d’interessi del settore che forniscono e utilizzano plastica riciclata.

Le norme relative agli articoli di plastica monouso riguardanti i 10 prodotti più frequentemente trovati sulle sue spiagge collocano l’UE in una posizione di primo piano nella lotta mondiale ai rifiuti marini. Le misure, tra le altre cose, vietano determinati prodotti in plastica monouso (per es. cannucce e posate) per i quali sono disponibili alternative e la plastica oxo-degradabile, proponendo azioni per altri prodotti – ad esempio obiettivi di riduzione del consumo, requisiti di progettazione e regimi di responsabilità estesa del produttore.

Innovazione e investimenti

Al fine di accelerare la transizione verso un’economia circolare è essenziale investire nell’innovazione e sostenere l’adattamento della base industriale europea. Nel periodo 2016-2020 la Commissione ha intensificato gli sforzi su entrambi i fronti, destinando alla transizione un totale di oltre 10 miliardi di euro di fondi pubblici.

Al fine di stimolare ulteriori investimenti la piattaforma per il sostegno finanziario all’economia circolare ha redatto raccomandazioni finalizzate a migliorare l’attrattiva finanziaria dei progetti riguardanti l’economia circolare, coordinare le attività di finanziamento e condividere buone pratiche. La piattaforma collaborerà con la Banca europea per gli investimenti al fine di fornire assistenza finanziaria e sfruttare le sinergie con il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile.

Trasformare i rifiuti in risorse

Solidi ed efficienti sistemi di gestione dei rifiuti sono presupposti essenziali dell’economia circolare. Nel luglio 2018 è entrato in vigore un quadro legislativo rivisto sui rifiuti volto a modernizzare i sistemi di gestione dei rifiuti che comprende, tra l’altro, nuovi e ambiziosi tassi di riciclaggio, chiarimento della qualifica giuridica per materiali riciclati, misure rafforzate di prevenzione e gestione dei rifiuti anche per i rifiuti marini, gli scarti alimentari e i prodotti contenenti materie prime essenziali.

Progettazione circolare e processi di produzione

La progettazione intelligente all’inizio del ciclo di vita di un prodotto è essenziale per garantire la circolarità. Con l’attuazione del piano di lavoro sulla progettazione ecocompatibile 2016‑2019 la Commissione ha promosso ulteriormente la progettazione circolare dei prodotti, insieme agli obiettivi di efficienza energetica. Attualmente le misure sulla progettazione ecocompatibile e sull’etichettatura energetica relative a molti prodotti includono norme riguardanti specifiche per l’efficienza dei materiali, come la disponibilità di parti di ricambio e la facilità di riparazione e di trattamento alla fine del ciclo di vita. In un apposito documento di lavoro dei suoi servizi la Commissione ha inoltre analizzato le sue politiche per i prodotti, con l’intenzione di sostenere i prodotti circolari e sostenibili.

Responsabilizzazione dei consumatori

Per passare a un’economia più circolare è necessario che i cittadini si impegnino attivamente a cambiare i propri modelli di consumo. Le metodologie per calcolare l’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni, sviluppate dalla Commissione, consentono alle imprese di rilasciare dichiarazioni ambientali affidabili e comparabili affinché i consumatori possano effettuare scelte consapevoli.

Forte coinvolgimento dei portatori d’interessi

Il coinvolgimento dei portatori d’interessi è fondamentale per la transizione. L’approccio sistemico contemplato dal piano d’azione ha fornito alle autorità pubbliche, agli attori economici e sociali e alla società civile un quadro da riprodurre per incentivare i partenariati tra diversi settori e lungo le catene del valore. Il ruolo della Commissione nell’accelerare la transizione e nel guidare gli sforzi internazionali volti a promuovere la circolarità è stato anche riconosciuto dal Forum economico mondiale 2019, in occasione del quale la Commissione ha ricevuto il premio The Circulars nella categoria Settore pubblico.

Sfide aperte

Oggi l’economia circolare è una tendenza mondiale e irreversibile. Ciononostante, molto deve essere ancora fatto per potenziare l’azione sia a livello dell’UE sia a livello mondiale, trovare l’anello mancante e ottenere il vantaggio competitivo che l’economia circolare porterà alle imprese dell’UE. Saranno necessari maggiori sforzi per attuare la legislazione riveduta sui rifiuti e sviluppare i mercati delle materie prime secondarie. Inoltre, il lavoro avviato a livello dell’UE su alcune questioni (come sostanze chimiche, ambiente non tossico, marchio di qualità ecologica ed ecoinnovazione, materie prime essenziali e fertilizzanti) deve subire un’accelerazione se l’Unione vuole trarre il massimo vantaggio dalla transizione verso l’economia circolare.

L’interazione con i portatori d’interessi suggerisce la possibilità di esaminare alcuni ambiti non ancora contemplati dal piano d’azione per completare l’agenda in materia di circolarità. Sulla base dell’esempio della strategia europea per la plastica nell’economia circolare, molti altri ambiti ad elevato impatto ambientale e alto potenziale per la circolarità, come il settore IT, l’elettronica, la mobilità, l’ambiente edificato, il settore minerario, dei mobili, degli alimenti e delle bevande o il settore tessile, potrebbero beneficiare di un analogo approccio olistico.

Contesto

Nel 2015 la Commissione ha adottato un nuovo e ambizioso piano d’azione per stimolare la transizione dell’Europa verso l’economia circolare inteso a rafforzare la competitività a livello mondiale, incentivare la crescita economica sostenibile e favorire la creazione di nuovi posti di lavoro. Si prevedeva che le azioni proposte avrebbero contribuito a “trovare l’anello mancante” del ciclo di vita dei prodotti incrementando il riciclaggio e il riutilizzo, a vantaggio sia dell’ambiente che dell’economia. L’obiettivo era quello di contribuire a ricavare il valore e l’impiego massimi da tutte le materie prime, i prodotti e i rifiuti, favorendo il risparmio energetico e riducendo le emissioni di gas a effetto serra, beneficiando di un sostegno finanziario a titolo dei fondi SIE, di Orizzonte 2020 e dei fondi strutturali dell’UE e di investimenti nell’economia circolare a livello nazionale.

Un quadro completo dello stato di attuazione del piano d’azione è presentato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la relazione.

Per ulteriori informazioni

Relazione sull’attuazione del piano d’azione per l’economia circolare

Documento di lavoro dei servizi della Commissione sui prodotti sostenibili in un’economia circolare

Fonte: Commissione europea

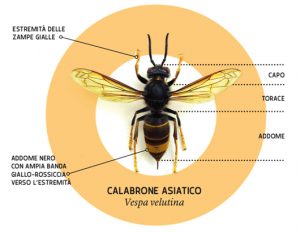

Un esemplare di calabrone asiatico è stato trovato oggi in un apiario di Ameglia in Liguria, alla bocca del fiume Magra. Siamo solo a qualche chilometro dal confine con la Toscana. La segnalazione è arrivata al polo toscano di StopVelutina con due messaggi contemporanei all’Università di Firenze e a quella di Pisa. Che chiedono al mondo dell’apicoltura toscana di tenere alto il livello di guardia.

Un esemplare di calabrone asiatico è stato trovato oggi in un apiario di Ameglia in Liguria, alla bocca del fiume Magra. Siamo solo a qualche chilometro dal confine con la Toscana. La segnalazione è arrivata al polo toscano di StopVelutina con due messaggi contemporanei all’Università di Firenze e a quella di Pisa. Che chiedono al mondo dell’apicoltura toscana di tenere alto il livello di guardia. Lo rileva una ricerca condotta da

Lo rileva una ricerca condotta da  Dal 2006 al 2012, la popolazione di lupo occupava il 18,04% del territorio nazionale; dati preliminari relativi al periodo 2012-2018 indicano che la proporzione è cresciuta al 23,02%, evidenziando che la presenza della specie interessa oggi ¼ dell’Italia (dati del III rapporto Direttiva Habitat, coordinato da ISPRA). La presenza della specie è attualmente segnalata in anche in contesti diversi da quelli dove tradizionalmente è collocata, quali ambienti di pianura e caratterizzati da una maggiore presenza antropica.

Dal 2006 al 2012, la popolazione di lupo occupava il 18,04% del territorio nazionale; dati preliminari relativi al periodo 2012-2018 indicano che la proporzione è cresciuta al 23,02%, evidenziando che la presenza della specie interessa oggi ¼ dell’Italia (dati del III rapporto Direttiva Habitat, coordinato da ISPRA). La presenza della specie è attualmente segnalata in anche in contesti diversi da quelli dove tradizionalmente è collocata, quali ambienti di pianura e caratterizzati da una maggiore presenza antropica. La FAO ha pubblicato per la prima volta il rapporto sullo Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura che presenta preoccupanti prove che la biodiversità che sta alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell’ambiente.

La FAO ha pubblicato per la prima volta il rapporto sullo Stato della biodiversità mondiale per l’alimentazione e l’agricoltura che presenta preoccupanti prove che la biodiversità che sta alla base dei nostri sistemi alimentari sta scomparendo, mettendo a rischio il futuro dei nostri alimenti, dei mezzi di sussistenza, della salute umana e dell’ambiente. Un recente studio sulle specie aliene invasive in Europa identifica ben 149 specie aliene ad elevato impatto ambientale e socioeconomico.

Un recente studio sulle specie aliene invasive in Europa identifica ben 149 specie aliene ad elevato impatto ambientale e socioeconomico.

Il sito del progetto www.vespavelutina.eu

Il sito del progetto www.vespavelutina.eu  La Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 Paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I Paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) in collaborazione con The Economist Intelligence Unit. L’edizione 2018 si concentra principalmente sulle best practices nel campo della sostenibilità alimentare che contribuiscono a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed è stato presentato in occasione del nono Forum della Fondazione BCFN su Alimentazione e Nutrizione che si sta tenendo a Milano.

La Francia si riconferma il Paese più virtuoso al mondo. A decretarlo è la terza edizione del Food Sustainability Index (FSI) l’indice che analizza le performance di 67 Paesi in base alla sostenibilità del loro sistema alimentare e al reddito. I Paesi presi in esame dall’Index rappresentano oltre il 90% del PIL globale e i 4/5 della popolazione mondiale. Il Food Sustainability Index è stato sviluppato dal Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) in collaborazione con The Economist Intelligence Unit. L’edizione 2018 si concentra principalmente sulle best practices nel campo della sostenibilità alimentare che contribuiscono a raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ed è stato presentato in occasione del nono Forum della Fondazione BCFN su Alimentazione e Nutrizione che si sta tenendo a Milano.