Inquinamento atmosferico e COVID-19: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia.

Inquinamento atmosferico e COVID-19: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia.

L’improvvisa e rapida propagazione della pandemia di COVID-19 ha innescato globalmente una intensa attività di ricerca nel settore della prevenzione (sviluppo di vaccini) e nel campo terapeutico-assistenziale, anche per comprendere meglio il processo di trasmissione virale e i possibili fattori sociali ed ambientali che possano contribuire a spiegare le modalità di contagio e la gravità e prognosi dei quadri sintomatologici e patologici associati all’infezione da virus SARS-CoV-2.

In questo contesto, e a seguito di numerose segnalazioni, sta emergendo la necessità di studiare le possibili connessioni tra esposizione a particolato atmosferico (PM) ed epidemia di COVID-19. Il lancio di questo studio epidemiologico segue, infatti, l’avvio dell’altra iniziativa, PULVIRUS promossa da ENEA, ISS e ISPRA-SNPA, che valuterà le conseguenze del lockdown sull’inquinamento atmosferico e sui gas serra e le interazioni fra polveri sottili e virus.

Il progetto epidemiologico ISS/ISPRA/SNPA si baserà sui dati della sorveglianza integrata nazionale COVID-19, coordinata da ISS, e del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria atmosferica, di competenza ISPRA-SNPA e si avvarrà della collaborazione scientifica della Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS), anche per garantire un raccordo con le strutture regionali sanitarie ed ambientali.

L’inquinamento atmosferico aumenta il rischio di infezioni delle basse vie respiratorie, particolarmente in soggetti vulnerabili, quali anziani e persone con patologie pregresse, condizioni che caratterizzano anche l’epidemia di COVID-19. Le ipotesi più accreditate indicano che un incremento nei livelli di PM rende il sistema respiratorio più suscettibile all’infezione e alle complicazioni della malattia da coronavirus. Su questi temi occorre uno sforzo di ricerca congiunto inter-istituzionale.

Lo studio delle possibili connessioni tra l’epidemia di COVID-19 e l’esposizione a inquinanti atmosferici, richiede approcci metodologici basati sull’integrazione di diverse discipline: l’epidemiologia ambientale e l’epidemiologia delle malattie trasmissibili, la tossicologia, la virologia, l’immunologia, al fianco di competenze chimico-fisiche, metereologiche e relative al monitoraggio ambientale.

Nel realizzare lo studio, si terrà quindi conto del fatto che la diffusione di nuovi casi segue le modalità del contagio virale e quindi si muove principalmente per focolai (cluster) all’interno della popolazione e si seguiranno approcci e metodi epidemiologici per lo studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico in riferimento alle esposizioni sia acute (a breve termine) che croniche (a lungo termine), con la possibilità di controllo dei fattori socio-demografici e socio-economici associati al contagio, all’esposizione a inquinamento atmosferico, all’insorgenza di sintomi e gravità degli effetti riscontrati tra i casi di COVID-19.

Gli obiettivi dello studio epidemiologico nazionale verteranno sul ruolo dell’esposizione a PM nell’epidemia di COVID-19 nelle diverse aree del paese, per chiarire in particolare l’effetto di tale esposizione su distribuzione spaziale e temporale dei casi, gravità dei sintomi e prognosi della malattia, distribuzione e frequenza degli esiti di mortalità. La risposta a tali quesiti dovrà essere associata a fattori quali età, genere, presenza di patologie pre-esistenti alla diagnosi di COVID-19, fattori socio-economici e demografici, tipo di ambiente di vita e di comunità (urbano-rurale, attività produttive).

“L’emergenza sanitaria della Pandemia di COVID-19 è una sfida per la conoscenza sotto molteplici punti di vista e non solo quelli oggi centrali sul fronte dei vaccini e delle terapie” ricorda il Presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, sottolineando però che “altri importanti quesiti di ricerca richiedono sforzi congiunti. Un esempio è lo studio odierno che mira ad esplorare il possibile contributo dell’inquinamento atmosferico alla suscettibilità all’infezione da SARS-CoV-2, alla gravità dei sintomi e degli effetti sanitari dell’epidemia”, questione oggi molto dibattuta in tutto il mondo. “Su questo tema – continua Brusaferro – assieme a ISPRA-SNPA, stiamo proponendo l’avvio di uno studio epidemiologico nazionale”.

“Il presunto legame tra COVID-19 e inquinamento è argomento divenuto quotidiano nel dibattito mediatico e non solo, suscitando da più parti teorie ed ipotesi che è giusto approfondire ed a cui è doveroso dare una conferma, per quel che ci riguarda, tecnico-scientifica. Anche per questo abbiamo aderito con entusiasmo alla proposta di collaborazione dell’ISS, con cui già dal 2019 condividiamo gli obiettivi di un Protocollo di Intesa sui temi che riguardano i rapporti tra ambiente e salute – ha dichiarato il Presidente di Ispra e Snpa Stefano Laporta. “Metteremo a disposizione le nostre competenze in materia di qualità dell’aria e di modellistica ambientale, per comprendere gli eventuali effetti associati all’epidemia di CoViD-19. Un esempio concreto per fare rete e integrazione, un’azione congiunta che crediamo potrà supportare anche percorsi futuri”.

Fonte: ISS

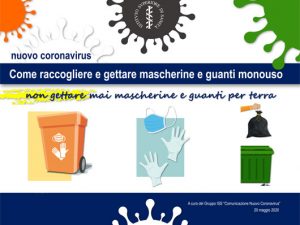

L’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020”

L’Istituto Superiore di sanità ha pubblicato il “Rapporto ISS COVID-19 n. 26/2020 – Indicazioni ad interim sulla gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico. Versione del 18 maggio 2020” Terminerà l’8 agosto la consultazione pubblica su 7 piani di gestione delle specie esotiche invasive:

Terminerà l’8 agosto la consultazione pubblica su 7 piani di gestione delle specie esotiche invasive: Inquinamento atmosferico e COVID-19: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia.

Inquinamento atmosferico e COVID-19: è possibile associarli? Per dare delle risposte alle numerose ipotesi emerse su questo possibile legame, tema dibattuto a livello mondiale, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) hanno avviato uno studio epidemiologico a livello nazionale per valutare se e in che misura i livelli di inquinamento atmosferico siano associati agli effetti sanitari dell’epidemia. E’ dedicato al comparto dell’apicoltura il 21° Quaderno della Collana editoriale di Veneto Agricoltura.

E’ dedicato al comparto dell’apicoltura il 21° Quaderno della Collana editoriale di Veneto Agricoltura. Almeno 116 specie diverse nel Mediterraneo hanno ingerito plastica (l’ingestione è il principale effetto noto della plastica in mare); il 59% di queste sono pesci ossei, inclusi in questa percentuale anche quelli di interesse commerciale come sardine, triglie, orate, merluzzi, acciughe, tonni, scampi, gamberi rossi; il restante 41% è costituito da altri animali marini come mammiferi, crostacei, molluschi, meduse, tartarughe, uccelli.

Almeno 116 specie diverse nel Mediterraneo hanno ingerito plastica (l’ingestione è il principale effetto noto della plastica in mare); il 59% di queste sono pesci ossei, inclusi in questa percentuale anche quelli di interesse commerciale come sardine, triglie, orate, merluzzi, acciughe, tonni, scampi, gamberi rossi; il restante 41% è costituito da altri animali marini come mammiferi, crostacei, molluschi, meduse, tartarughe, uccelli. Una solida letteratura scientifica descrive il ruolo del particolato atmosferico quale efficace “carrier”, ovvero vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. Il particolato atmosferico, oltre ad essere un carrier, costituisce un substrato che può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o giorni.

Una solida letteratura scientifica descrive il ruolo del particolato atmosferico quale efficace “carrier”, ovvero vettore di trasporto e diffusione per molti contaminanti chimici e biologici, inclusi i virus. Il particolato atmosferico, oltre ad essere un carrier, costituisce un substrato che può permettere al virus di rimanere nell’aria in condizioni vitali per un certo tempo, nell’ordine di ore o giorni. In occasione del World Wildlife Day, che si celebra il 3 marzo in tutto il mondo, il WWF valuta lo stato di salute di specie e habitat italiani più a rischio, elaborando i dati messi a disposizione dal nostro Paese alla Comunità Europea per il report quinquennale sulla Direttiva Habitat, la norma che a livello comunitario protegge le specie maggiormente minacciate d’estinzione. Purtroppo, sebbene le valutazioni siano ancora preliminari, il quadro per la natura italiana è tutt’altro che roseo.

In occasione del World Wildlife Day, che si celebra il 3 marzo in tutto il mondo, il WWF valuta lo stato di salute di specie e habitat italiani più a rischio, elaborando i dati messi a disposizione dal nostro Paese alla Comunità Europea per il report quinquennale sulla Direttiva Habitat, la norma che a livello comunitario protegge le specie maggiormente minacciate d’estinzione. Purtroppo, sebbene le valutazioni siano ancora preliminari, il quadro per la natura italiana è tutt’altro che roseo. Secondo una

Secondo una  Il 3 marzo, in occasione della

Il 3 marzo, in occasione della