Procedure operative per prevenire l’infestazione da Baylisascaris procyonis

Baylisascaris procyonis è un nematode endemico del Nordamerica e sporadicamente segnalato in altri Paesi: in Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2021 da 5 procioni abbattuti nel territorio del Casentino (AR).

Baylisascaris procyonis è un nematode endemico del Nordamerica e sporadicamente segnalato in altri Paesi: in Italia è stato segnalato per la prima volta nel 2021 da 5 procioni abbattuti nel territorio del Casentino (AR).

L’infestazione è tipica del procione (ospite definitivo) e occasionalmente di altri carnivori, tra cui il cane, nei quali decorre in modo asintomatico con lo sviluppo di nematodi adulti nell’intestino tenue (20-22 cm le femmine e 9-11 cm i maschi).

Numerosi ospiti paratenici (principalmente roditori, lagomorfi e uccelli selvatici) possono infestarsi sporadicamente attraverso l’ingestione di feci contenenti uova infettanti.

Operatori che a vario titolo manipolano procioni ed i soggetti di età pediatrica possono contagiarsi attraverso l’ingestione accidentale di feci o di materiale fecalizzato.

La maggior parte dei casi di contagio umano è stata riportata negli Stati Uniti.

Nonostante la baylisascariasi sia una rara zoonosi, la malattia nell’uomo è caratterizzata da evoluzione clinica molto grave legata alla migrazione larvale.

Sintomi aspecifici come: febbre, letargia e nausea possono svilupparsi già una settimana dall’esposizione. Le larve migrano attraverso una grande varietà di tessuti (fegato, cuore, polmoni, cervello, occhi) producendo una sindrome da larva migrans viscerale e larva migrans oculare, simili alla toxocariasi. Tuttavia, prediligendo il sistema nervoso centrale, a differenza delle larve di Toxocara, quelle di Baylisascaris si sviluppano fino a grandi dimensioni determinando gravi lesioni. Le anomalie neurologiche tendono a comparire da 2 a 4 settimane dopo l’ingestione di uova infettanti, come esito della meningoencefalite eosinofila, e comprendono alterazione dello stato mentale, irritabilità, anomalie cerebellari, atassia, stupor e coma. I trattamenti elminticidi sono spesso inefficaci a causa dei ritardi nella diagnosi e della scarsa attività larvicida nei confronti delle larve a localizzazione encefalica.

Pertanto, l’informazione e la prevenzione sono strumenti necessari per limitare il contagio.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana ha elaborato per la Regione Toscana delle Procedure operative per la manipolazione dei procioni e delle carcasse durante le fasi di abbattimento e cattura per prevenire il rischio di trasmissione all’uomo.

OIE – World Organisation For Animal Health -, Ministero della Salute e la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) hanno siglato un accordo per unire le forze e affrontare le sfide su One Health.

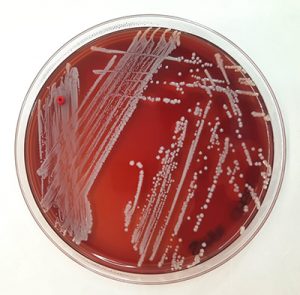

OIE – World Organisation For Animal Health -, Ministero della Salute e la rete degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) hanno siglato un accordo per unire le forze e affrontare le sfide su One Health. Il Laboratorio di batteriologia speciale della sezione di Treviso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha identificato e dato il nome a una nuova specie di stafilococco.

Il Laboratorio di batteriologia speciale della sezione di Treviso dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) ha identificato e dato il nome a una nuova specie di stafilococco. L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora

L’identificazione della variante Omicron, recentemente avvenuta in Botswana e in Sudafrica—sebbene la stessa fosse già presente da diversi giorni nei Paesi Bassi e negli Usa —, ha reso ancor più esiguo il numero delle lettere dell’alfabeto greco non ancora Dal 3 al 6 novembre 2021 a Lecce si terrà il 54° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SItI “

Dal 3 al 6 novembre 2021 a Lecce si terrà il 54° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica – SItI “ Il 13 luglio 2021 la Commissione ENVI (Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare) del Parlamento europeo ha adottato (con 38 voti a favore, 18 contrari e 22 astensioni) una

Il 13 luglio 2021 la Commissione ENVI (Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare) del Parlamento europeo ha adottato (con 38 voti a favore, 18 contrari e 22 astensioni) una  gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani.

gna VACCINATE FOR AFRICA (V4A) è una raccolta fondi internazionale organizzata da VSF International. Si tratta di una campagna internazionale congiunta, realizzata in 9 Paesi del Network e che coinvolge le cliniche veterinarie a sostegno degli allevatori africani. Non ci saranno ulteriori proroghe per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativo al triennio formativo 2014-2016. Gli obblighi formativi per i trienni in questione vanno dunque assolti entro il 31/12/2021. Lo hanno ribadito in differenti occasioni il Sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il Ministro alla Salute, Roberto Speranza.

Non ci saranno ulteriori proroghe per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2017-2019 nonché per lo spostamento dei crediti maturati per il recupero del debito formativo relativo al triennio formativo 2014-2016. Gli obblighi formativi per i trienni in questione vanno dunque assolti entro il 31/12/2021. Lo hanno ribadito in differenti occasioni il Sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri e il Ministro alla Salute, Roberto Speranza. La nuova variante Delta di SARS-CoV-2, identificata per la prima volta ad ottobre 2020 in India e segnalata ad oggi in 98 paesi, sta disegnando una nuova fase della pandemia Covid-19 nell’era post-vaccinazione a causa di una trasmissibilità aumentata dal 40 al 60% rispetto alla variante Alfa (B1.1.7 o inglese), capacità di evadere il sistema immunitario e resistenza ai vaccini.

La nuova variante Delta di SARS-CoV-2, identificata per la prima volta ad ottobre 2020 in India e segnalata ad oggi in 98 paesi, sta disegnando una nuova fase della pandemia Covid-19 nell’era post-vaccinazione a causa di una trasmissibilità aumentata dal 40 al 60% rispetto alla variante Alfa (B1.1.7 o inglese), capacità di evadere il sistema immunitario e resistenza ai vaccini.